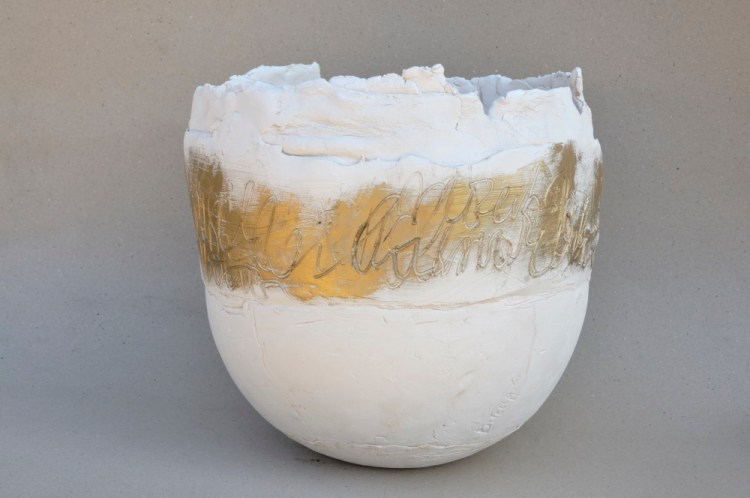

Ramassé

comme un serpent dans un panier

le nœud

se confond avec les fruits

et les herbes posées un tapis

assis est comme debout

même si la nuit dehors

Comme dans la rue

l’étendue

et même dans la boue

ne la percevant pas

les arbres de la forêt

et les sourcils froncés

suffisent à la marche

deux mots bien taillés

même le brin le plus fin

quand il est coupé

Le nasal au plus près

de l’odeur et de l’ocre

on se rend compte

qu’au dessus de la tête

Il n’y a pas d’oiseaux

Ni outardes

Ni éperviers

allègre ou amère

l’année se suffit à elle même

et tu te redresses

de tes points de suture

la plaie

cousue d’un fil

le front puissant des rides

saisit au vol

libre de ce qui échappe

les feuilles dont ne fait rien

si elles ne sont pas la branche

le fruit que l’on mange

les nuages voyagent le ciel

plus qu’ils ne le découpent

un souffle c’est le vent

au dessus fonce de la force

et se tapie au fond du panier

à force réussit à élimer le corps

dont il ne reste plus que l’essentiel

à la survie

l’exercice

ce qui est déjà bien

quand on pense aux morts