et l’enfance regarde , sans mots crus

pas certaine du tout de bien comprendre,

Pourquoi la beauté et le vertige quand il faut tomber de haut

- On trouve Ugachi Takako sur facebook et ailleurs,ici par exemple

et l’enfance regarde , sans mots crus

pas certaine du tout de bien comprendre,

Pourquoi la beauté et le vertige quand il faut tomber de haut

je resplendis dans le couchant

sombre dans les eaux

peau cachée par endroit

sombre il n’y a pas de limite

et surtout

je te vois orageuse

assombrir

toutes les échappées

un astre

vaste comme l’horizon

Je te sens sur mon cou

ma veine halète

je te sens lécher mes pieds

tu es l’Océan

le filet plein de poissons

je te tire à moi

moi le cyclope

le chien accroché à ta niche

touffeur ultime

la source dans les montagnes

Isolé et stoppé dans le mouvement

d’abord l’incapacité de parler

de voir et se voir , de comprendre

ce qui n’est pas le silence ni une cécité

car nous ne sommes pas surpris ni pris dans un mouvement qui expliquerait pourquoi

il est possible de se retourner, de se demander comment la vague nous a atteint

le corps social et nous mêmes sommes épouvanté,

et moi d’être solidaire de ce qui ne me regarde

mais me somme de réagir

de comprendre

à partir d’aujourd’hui d’être différemment

solidaire

ou pas

ou si, alors comment ?

Y a t’il un au delà du malaise d’être atteint dans la mort

au vue des commentaires oui

et additionnés aux autres événements de l’hiver et de l’année

la réticence de celui ci à s’enthousiasmer

à extérioriser

des points volcaniques

les vols de laves

la peau endormie

les points de douleur

à lancer des flammes le matin sous la douche quand les sons tropicaux ne sont qu’intérieurs

sont souterrains comme des solos ou plaintes de saxophones une réjouissance lointaine

le matin pour la et quelque chose se divulgue en lignes vers le port et le pont qui enjambe

on rêve alors bateaux de pêche au réveil à une sirène un klaxon dans la brume et que les lignes se croisent

Que dire d’une émotion peinte, pourquoi les mots et ne pas prendre un crayon et tracer des grands traits, cela devrait suffire

Le peintre a pris la feuille et il a tracé des grands traits je fais pareil avec les mots je trace des grandes orbites et j’épie la peinture dans le miroir

miroir l’eau clapote elle est froide je rentre dans le bain trempé comme une épée

sorti du feu

ton regard aussi parfois

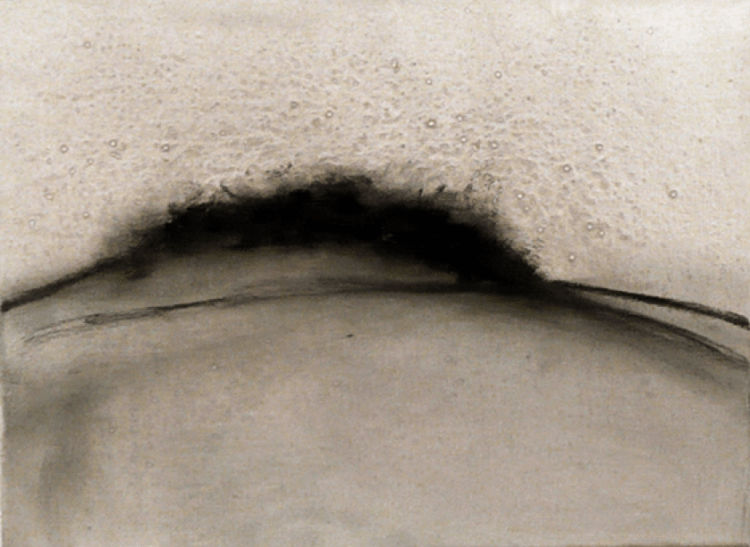

Je voulais écrire sur le corps, parce que notamment le travail de Marlene Dumas me le commandait, en particulier ne pas savoir comment aborder cette œuvre extraordinaire, « morning dew » qui m’échappe.

Je voulais écrire sur le corps, parce que notamment le travail de Marlene Dumas me le commandait, en particulier ne pas savoir comment aborder cette œuvre extraordinaire, « morning dew » qui m’échappe.

C’est vrai , sur ce lavis la vision du corps échappe et n’est pas simpliste, trop exigeante et indigente comme faite de trop peu et oblige à décrypter ou à laisser tranquille. Mais je m’obstine, elle ramène aux sens et à la façon dont le corps, chez soi, se vit, intériorité de ce qui est de la chair avant d’être du mental et du sensuel, ayant sa propre exigence. Il ne faut pas faire de place à la représentation, c’est que nous dit marlene, même le geste est inadéquat, la matière seule à droit à souffler et quelle matière. Cela peut angoisser, ne se laisse pas appréhender comme réalité objective et pulse. Que le corps a une angoisse du même ordre que la vie et qui se confond.

Ce matin, difficile aussi d’y aller , mais un correspondant japonais me livre une image du corps qui me prend à rebours, qui véhicule le contraire de ce qui anime Marlene, l’image tatouée est surimposée et nous emmène bien loin du corps concret , est-ce ainsi qu’il est suggéré de l’intérieur et se fait il oublier pour mieux nous sauter à la gorge ou nous ravir. Là le corps reçoit comme l’impression d’un monde comme par un filtre, celui du tableau ? du dessin, de l’allusion (l’illusion) séduction suprême sur la peau ? Cela dit toute l’attention que le corps requiert de lui même car d’un coté comme de l’autre c’est la fascination pour ce qui respire, ressent et exige qui est à la base de ce traitement.

Qu’il soit tatoué est aléatoire, indifférent, on aurait pu aussi bien l’enduire de bleu ou l’habiller de Chanel mais il aurait été perdu ou comme caché et transformé, il l’est, mais sans perdre de sa corporalité. Magnifiquement référent de lui même comme promettant un accès au monde, aux plaisirs et à l’angoisse, à la violence et à une rage d’exister non maitrisée, ou est-ce un rituel ?

Là sur cette image, l’attention à un monde des sens et l’abandon à la mythologie de la chair, proche de l’hypnose et habitée par l’esprit est soumis à la sensualité qui domine, il n’est pas mutilé, il est respecté, incorporé au reste de nos gestes, légèrement décalé, il est une œuvre et installé dans le temps. Le récit par anticipation. Se livre. sublime don

Tapisserie sous nos yeux mais le corps n’est il offert qu’aux yeux, quid des mains, des autres sens qui n’ont que faire des images, je pense à la langue, aux doigts et je pense aux rois, aux aras, aux caméléons et à ces plantes aux fleurs magnifiques, là où le corps se pare, je ne veux pas dire que le corps se déguise, devient un objet de leurre pour soi ou les autres, à bien regarder les images et les reflets c’est pourtant ce qui apparait, se glisse dans le non verbal, que la réalité soit toute autre importe peu, la femme et l’homme se dépeint et il faut se déprendre. comme menacé d’une image. La dévoration et le don est proche.

il n’y a plus de questionnement sur le comment vivre, plus de carte de la médecine ni de métaphore, les yeux sont comme avalés par la bouche qui s’est ouverte d’un endroit du dos ou du ventre et, par ce qui s’articule en d’autres termes que le soi et l’identique, le divers l’emporte, emporte et t’emporte si tu t’approche trop, le corps sirène dessine les méandres d’une bouche, d’une langue littéraire est du domaine de l’avalement et de l’absorption et non de l’image fixe. Je suis bon public et est-ce vraiment ce qui m’est dit, et ne suis je pas plutôt face à la porte du fantasme moi qui ne demande qu’à m’engouffrer et éviter le contact réel de la chair,

Depuis les années que j’ai en réserve et comme la chair est stupéfaite, croiser des images où elle ne se reconnait pas, je vois le corps agir comme une pompe et absorber finalement

par contre le corps s’oppose est-ce qu’il gronde, voila le corps se sait et le voila entrainé dans une histoire où il n’est pas au centre, où est cette chambre rouge que j’ai peint où alors un camion de pompier chargé d’éteindre les incendies dont il est lui même le centre

là s’intercalent des dialogues entrecoupés de scènes où les images glacées se résorbent en boule froissées que l’on jette

c’est un hublot

une mer vaste

et une avenue sans voiture

tu ne te découvres pas, sois tranquille, tout est dans le savoir faire de la main le corps se reconnait et il fredonne et il s’étend juste une tracée sur les limites sombres du fétiche

pas dans ce moment mais dans l’étendue sans limite de sa signification

c’est comme une fleur

comme une graine

comme une voilette

pour prendre dans les filets à plus de cinquante mètres à la ronde et qui vole l’odeur puissante violette du noir quand le trait barbouillé n’est qu’une variation des espaces où il se glisse et dans les appliques,existe

c’est par le doigt que tout dans les couleurs et l’écoulement prend son sens

pas d’un jazz

pas d’un violon

pas d’une voix

mais l’attention d’une pensée la nuit qui enfle

A trop vouloir percer à jour son visage, aimanté ses pas je me suis fait invisible, plus trouble qu’une eau au pied d’un roc ou une pierre déchaussée ce que je ne suis pas remplirai un dictionnaire mais je ne dirai pas je t’aime à moins que ça ne m’aide à m’endormir

Ne veux plus que l’on me voit courir vrai je ne courre pas ventre à terre vrai je râle non pas comme si j’allais mourir ou tuer ni de joie ni d’amour mes cris sont à l’abri des ouïes ne concernent que moi je suis entièrement inaudible une pierre je ne vole pas dans le vent je suis lourdaud je regarde en bas où je tombe je n’ose pas croiser là où les yeux se portent ni où ton nom se pose Il n’y a pas d’entre nous dans les tranchées de l’espace où je me retranche.

Parler de la beauté des sapins du nord un vent de glace dans la taïga fixe le froid dans la peau bleue un lac blue un frémissement Petit à petit le visage prend forme dans ce visage la naissance et tous les visages quand je me résous tout rentre dans l’ordre entre les corps entre les troncs se glissent les ombres le fin du fin le fils et les aiguilles l’asile pour une voix d’ailleurs ne perce pas n’est silencieuses qu’en vain

Je suis heureux alors je suis lapon je suis lubie Quand je rêve que je caresse la peau loin je sens les rapports de chair si lointains une infinité de petits hommes habitent cette terre et s’appliquent à traverser émietter le peu d’or sous les chaussures et la peau sans article ni pronom je ne suis moi qu’en surface la possession est malaisée quand seuls la lèvre et l’épi des sourcils le rebord des narines préviennent

Aborder sur la page d’un livre qui n’a pas vos habitudes d’écriture s’apparente à la traduction. Il faut respirer un grand coup avant de se demander ce qui a changé. C’est comme accoudé au rebord d’un ferry pour ne pas tomber à l’eau. Le quai amorti par ce rebours de brouillard qui enveloppe l’étranger. Il maintient à distance comme une carapace douce, comme une excroissance de l’ineffable.

Je me souviens, je ne voyais plus son visage, il y avait les joues, les lèvres et les arcades sourcilières mais on ne voyait plus au travers, toute tentative de pénétrer était renvoyé par la peau qui avait cette capacité de rétracter, de noyer le regard sous une soudaine vapeur cutanée. J’aurais été incapable de me rappeler son visage sans doute sa mèche balayait toute intrusion.

Pourtant j’étais aspiré par son idée je me heurte encore et j’écoute les sirènes, il ne reste qu’elle et je l’écoute et je m’étrangle, la corde qui me retient au mat me fait sortir les yeux hors des lobes et elle me sourit toujours plus et le chanvre se resserre.

On est venu jusque-là sur une idée et peu de bagage, c’est l’essentiel dans l’entreprise, un désir de rencontre presque désespéré, quand pour l’instant du bateau il y a peu, non que la vapeur, ni la peau ni le brouillard ne trouble, ce qui trouble plus que tout c’est d’être là , en cet endroit ininvité, comme décollé d’une rétine et collé sur un lieu sans rien colmater comme s’il y avait un trou alors qu’il n’y a pas de trou et qu’une feuille tombe.

On est venu jusque-là sur une idée et peu de bagage, c’est l’essentiel dans l’entreprise, un désir de rencontre presque désespéré, quand pour l’instant du bateau il y a peu, non que la vapeur, ni la peau ni le brouillard ne trouble, ce qui trouble plus que tout c’est d’être là , en cet endroit ininvité, comme décollé d’une rétine et collé sur un lieu sans rien colmater comme s’il y avait un trou alors qu’il n’y a pas de trou et qu’une feuille tombe.

Nous nous étions échangés des mots pendant que nous dormions Est-ce l’illusion que l’autre est semblable à soi, la vérité c’est que l’autre est situé sur un plan décalé de la géographie, à distance d’un regard et d’une brassée, parallèle sans que rien de nos corps rapproche comme un bateau rapprochant du quai et que sa lourdeur va faire éperonner ce lieu curieux.

il y a comme à recréer un langage, tous les marins et les marchands s’y sont essayés, dans les cales des caisses contiennent toutes sortes de départs que du lointain on a comme jeté de ce lointain vers ces cotes et que l’on accompagne. Cela est de porter des valises et d’accoster. Tout s’écoule et le vertige est sur le bord.

Ma présence incongru n’est pas sur la carte. Je parle une sorte de lingua franca, les deux bouches se rapprochent, un pidgin de façon à être compris, constituer un patchwork du connu et de l’indistinct pour deviner dans quel ordre reconstituer l’étonnement, je l’ai déjà dit à travers un brouillard. Voilà le sens de la traversée, de l’eau et de l’existence même des iles, des terres avancées comme chuchotées par le vent et qui tombent.

Plus tard, quand je me serai habitué j’écrirai un poème ou quelques lignes qui fassent sens. je reviendrai derrière ce rideau d’eau.